|

|

Top

|

|

Gruppe G |

|

Reifen- und Felgengrößen sind

lt. DMSB-Regelwerk seit 2002 sehr freizügig geregelt.

z.B. sind für alle Fahrzeuge Felgenbreiten bis zu 7 Zoll

möglich. Für die optimale Auswahl der Größe

für den jeweiligen Einsatzfall biete ich gern Beratung an. |

|

Top

|

|

Reifenlabel

(ab 1.Nov.2012) |

| Gemäß

Europäischer

Reifen-Kennzeichnungsverordnung gilt für alle ab 1.Nov.2012

gebauten Reifen eine Kennzeichnungspflicht zu den

Eigenschaften hinsichtlich Kraftstoffeffizienz, Nasshaftung

und externem Abrollgeräusch (Information

zum Reifenlabel). Für unsere Kunden sei klargestellt,

dass diese Verordnung NICHT für Reifen für motorsportliche

Zwecke anzuwenden ist. |

|

Top

|

|

UTQG

(Uniform Tire Quality Grade) |

"Treadwear" Zahl

Angabe zur Klassifizieriung des Verschleißes des Reifens. je

höher die Zahl, desto länger hält der Reifen, im

Umkehrschluss kann man daraus annähernd ableiten, je

niedriger desto höher der Griplevel des Gummis. Ein normaler

Wert für einen Straßenreifen liegt bei 200. Nicht jeder

Hersteller von Sportprodukten gibt diese Daten auf der

Flanke an.

"Traktion" Buchstabe

Dieser Buchstabe gibt an wie die Traktion bei widrigen

Bedingungen einzustufen ist (z.B. feuchter Belag).

Die Angabe geht von AA (höchste Traktion bei Nässe), über A,

B bis zu C (niedrige Traktion bei Nässe).

"Temperatur"

Buchstabe

Dieser Buchstabe gibt an wie die Widerstandfähigkeit des

Reifens gegenüber Erhitzung einzustufen ist. Die Angebe gilt

für korrekten Luftdruck und Gewichtsbelastung innerhalb der

zulässigen Grenzen.

Es gibt folgende Stufen: A (höchste Widerstandsfähigkeit),

B, C

|

|

Man muss bei diesen Angaben

allerdings beachten, dass die Angaben nicht auf einer Norm

zur Ermittlung basieren und somit nur bedingt über alle

Hersteller vergleichbar sind. |

|

Top

|

|

Luftdruck-Empfehlungen (am

Beispiel RE55) |

Angaben sind

Hersteller-Empfehlungen und gelten für kalte Reifen und

sollten nach jedem Lauf kontrolliert werden. Ein Anstieg

durch Erwärmung ist gewollt und einkalkuliert. Als Warmdruck

sollte 2,3 nicht überschritten werden. Bei Unsicherheit oder

Problemen bitte nachfragen! |

|

Fahrzeugkonzept |

Slalom

[bar] |

Rennen

[bar] |

|

VA |

HA |

VA |

HA |

|

Frontantrieb |

1,6-2,0 |

2,0-2,3 |

1,6-1,8 |

2,0-2,3 |

|

Heckantrieb-Mittelmotor |

1,6-2,0 |

1,8-2,0 |

1,6-1,8 |

1,7-1,9 |

|

Heckantrieb-Frontmotor |

1,6-2,0 |

1,8-2,0 |

1,6-1,8 |

1,7-1,9 |

|

Allradantrieb |

1,6-2,0 |

1,8-2,2 |

1,6-1,8 |

1,7-1,9 |

|

Tipps

und Tricks |

Vielfältige Einflussfaktoren spielen bei der Auswahl und

optimalen Ausnutzung geeigneter Renn- und Sportreifen eine

große Rolle. Neben sogenannten harten Faktoren wie Gewicht,

Leistung und Antriebskonzept des Fahrzeugs, Einsatzgebiet,

Felgengröße, Renndistanz, Witterung, Fahrbahnbelag usw.

spielen weitere wichtige Grundsätze eine gewichtige

Rolle dem Reifen entweder keinen Schaden zuzufügen oder ihn

einfach nur optimal zu nutzen.

Diese Soft-Fakts sind von jedem selbst zu beeinflussen und

sollen hier angerissen werden, damit niemand sagen kann,

dass habe ich ja gar nicht gewusst! Individuelle Beratung

ist in jedem Fall ratsam.

|

|

Einsatz von

Sport- und Rennreifen |

| Renn

Eine Missachtung der technischen Grundsätze dieser

Reifen kann lebensgefährlich sein und muss daher durch die

Unterbindung eines freien Verkaufes abgesichert werden. Bei

Semi-Slicks gibt es mitunter verschiedene Mischungen, die

immer nur für einen bestimmten Einsatzfall entwickelt wurden

und auch nur dabei dann perfekt funktionieren. Die Falsche

Wahl von Reifentyp oder Gummimischung kann gefährliche

Folgen haben, daher ist unbedingt persönliche Beratung

ratsam. Ein Semi-Slick bei feuchten oder gar nassen

Straßenverhältnissen oder niedrigen Temperaturen

einzusetzen kann Lebensgefahr bedeuten und ist mit Bedacht

einzusetzen. Eigentümer sollten mit Semi-Slicks bestückte

Fahrzeuge vor unbedachter Nutzung schützen !

|

|

Verschleiß und Tragbild |

Um den

Reifen optimal auszunutzen bzw. nicht zu überfordern, ist

Grundvoraussetzung, dass das Fahrwerk in einwandfreiem

Zustand ist. Einwandfrei heißt, dem Fahrzeug und Reifentyp

entsprechend angepasst. Spur-, Nachlauf- und Sturzwerte

gehen extrem in die Reifenbelastung und natürlich in den

Erfolg beim Rennen ein. Sie hängen aber von dem Fahrzeug,

der Reifengröße und den Einsatzbedingungen ab, und können

natürlich hier nicht als Idealwert vorgeschlagen werden.

Eine einfache Methode den Reifen auf sein

Wohlbefinden zu testen ist eine Temperaturmessung.

Für kleines Geld gibt es Infrarotthermometer, mit

denen man direkt nach einen Lauf über die Lauffläche geht

und die Temperaturverteilung von Innen nach Außen misst.

Gibt es große Unterschiede (mehr als 10 Grad) stimmt was mit

der Achs-Geometrie nicht. Ist der Wert absolut zu hoch (z.B.

über 60 Grad) oder zu niedrig (z.B. unter 30 Grad), passen

Größe, Gewicht und Mischung nicht zueinander. Hat man kein

Thermometer zur Verfügung muss man sich über Tragbilder

Klarheit verschaffen, wie der Reifen auf dem Asphalt

arbeitet. Außen- und Innenkanten dürfen z.B. nicht angenagt

werden. Kanten an den Profilrillen dürfen nicht stellenweise

gefressen haben usw.

|

|

Luftdruck |

|

Luftdruckangaben sind immer nur eine Grundempfehlung.

Wichtig ist, dass mit dem Luftdruck der Reifen gestützt

wird. Will man ihn nicht beschädigen darf er also nicht zu

niedrig werden (siehe obige Tabelle). Er darf aber auch

nicht zu hoch sein, dann ist man in Kurven zu "langsam",

weil die Aufstandsfläche wegen eines balligen Reifens

kleiner wird. Außerdem wird die Walkarbeit des Reifens

verringert und die ist für die Erwärmung wichtig. Dies gilt

allerdings nicht für Kevlar-Reifen. Eine gute Angewohnheit

ist es, wenn man nach jedem Lauf den Luftdruckprüfer zur

Hand nimmt, kontrolliert und ggf. ablässt. Eine Veränderung

von 0,2 bar macht sich im Fahrverhalten bereits bemerkbar!

|

|

Einfahren von Reifen |

|

Sportreifen benötigen vor dem ersten Einsatz eine

Einfahrprozedur. Um das Gummi im Gefüge auszurichten, die

Montagepaste durch Erwärmung verdunsten zu lassen und auch

die als Trennmittel in der Form verwendete Silikonschicht

von der Oberfläche abzubekommen, sollte vor dem ersten

Einsatz der Reifen einmal auf Betriebstemperatur gefahren

werden. Achtung: Damit ist kein Wheel-spin oder

Hochbelastung gemeint, sondern eine Art Gummi-Massage, die

zur Erwärmung des kompletten Reifens führt ohne ihn partiell

zu überhitzen.

|

|

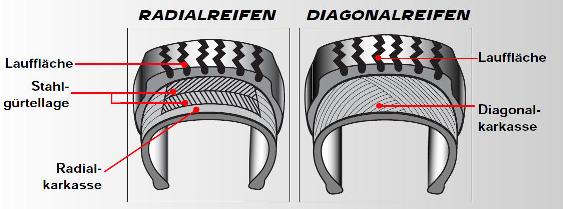

Laufrichtung |

Die

meisten Sportreifen sind laufrichtungsgebunden, d.h. sie

dürfen nur in Laufrichtung (gemäß Pfeil auf der Flanke)

benutzt werden. Der Grund liegt in dem Aufbau der Karkasse

und in der Vorgabe des Profils (Wasserverdrängung und

Kraftverteilung). Ein Wechseln der Räder von Vorne nach

Hinten ist grundsätzlich zu vermeiden, aber mit Bedacht

machbar. Bei dem RE55 gibt es zusätzlich noch rechte und

linke Reifen. Diese sind nur in einer Laufrichtung und einer

Fzg-Seite verwendbar. Die Unterschiedlichen

Ablaufeigenschaften der VA und HA müssen anschließend durch

eine längere Einfahrzeit kompensiert werden.

Ein Wechsel der Position ist in der Regel nur notwendig,

wenn Tragbilder nicht optimal sind. Man sollte besser an der

Ursache arbeiten und nicht die Symptome bekämpfen.

|

|

Lagerung |

| Reifen

sollen im Allgemeinen nicht dem UV-Licht ausgesetzt werden,

da UV-Licht die Weichmacher aus dem Gummi verdunsten lässt.

Die Reifen werden also dadurch härter, was dem Renneinsatz

natürlich extrem schadet. Die Lagerung sollte bei

mittlerer Feuchte und niedrigen Temperaturen stattfinden,

d.h. nicht im Heizungskeller usw. Die Reifen sollten (falls

unmontiert) liegen, aber nicht Gummi auf Gummi und nicht

Gummi auf Beton, Stahl oder Plastik. Das Gummi schwitzt

sonst und würde einzelne Bestandteile flüchten lassen. Immer

ein Stück Pappe oder Holz dazwischen legen. Das gilt

natürlich nur bei längerer Lagerung. Sind die Reifen

montiert können Sie auch stehen, müssen aber dann hin und

wieder gedreht werden, um keine Druckstelle zu erhalten. Bei

korrekter Lagerung kann ein Reifen problemlos 2 Jahre auf

den Einsatz warten ohne einen spürbaren Performanceverlust

zu erleiden.

|

|

Haltbarkeit |

| Sind die

Reifen älter als 6 Jahre, und womöglich die Qualität der

Lagerung nicht ganz klar, ist von Renneinsätzen abzuraten.

Liegt fundierte Erfahrung mit dem Reifentyp vor, so kann man

nach ausgiebiger Einfahrzeit, das Temperaturverhalten

nachmessen und daraus schließen, ob sich das Gummi noch

"gut" verhält. Treten dabei Zweifel auf, ist die Verwendung

abzulehnen.

|

|

Flicken ? |

| Das

Flicken von Rennreifen ist generell abzulehnen. Auch wenn

ein Rennreifen sehr teuer ist, muss man in den sauren Apfel

beißen und den Reifen (oder Achsweise) ersetzen. Da man sich

im Rennen bewusst bis aufs Äußerste an die Grenzen des

Reifens und der Physik heranmacht, sollte einem hier die

Vernunft vor dem Geldbeutel liegen.

|

|

Gummimischung |

Welche

Mischung für welchen Einsatz?

Diese Frage ist niemals allgemein zu beantworten. Neben der

Motorleistung, dem Fahrzeuggewicht, der angestrebten

Reifenbreite spielen ganz erheblich auch Dinge eine Rolle

wie Achsgeometrie, Fahrzeugkonzept, Fahrwerksauslegung,

gewünschte Einsatzbedingungen (Länge, Belag,

Streckenführung) und natürlich ganz erheblich der Fahrstil

des Fahrers. Deshalb rate ich in jedem Fall zu einer

Anfrage. Denn keiner kennt den Reifen besser als wir. Eigene

Erfahrungen und Kunden-Feedback geben uns wertvolle

Informationen, aus denen wir in Summe für jeden das Beste

machen können. Das Messen der Härte eines Reifens mit einem

Härtemesser ist übrigens eine sehr unsichere Methode, da sie

weder die wichtige Walkarbeit durch den Karkassenaufbau noch

den Temperaturverlauf im Gummi berücksichtigt. Sie gibt

lediglich bei der "normalen" Temperatur eine

Momentaufnahme. |

|

Top

|

|

Load-Index |

Der Load-Index ist

Teil der ECE-Reifenbezeichnung,

und beschreibt die maximale Tragfähigkeit des Reifens.

Diese Angabe nach ECE-Norm ist Vorschrift bei jedem Reifen,

der

auf der Straße und auch bei vielen

Motorsport-Veranstaltungen gefahren wird.

z.B. 205/50 R15 85V |

|

Load-Index

|

Reifen-

tragfähigkeit

in Kg

|

Load-Index

|

Reifen-

tragfähigkeit

in Kg

|

Load-Index

|

Reifen-

tragfähigkeit

in Kg

|

|

50 |

190 |

71 |

345 |

92 |

630 |

|

51 |

195 |

72 |

355 |

93 |

650 |

|

52 |

200 |

73 |

365 |

94 |

670 |

|

53 |

206 |

74 |

375 |

95 |

690 |

|

54 |

212 |

75 |

387 |

96 |

710 |

|

55 |

218 |

76 |

400 |

97 |

730 |

|

56 |

224 |

77 |

412 |

98 |

750 |

|

57 |

230 |

78 |

425 |

99 |

775 |

|

58 |

236 |

79 |

437 |

100 |

800 |

|

59 |

243 |

80 |

450 |

101 |

825 |

|

60 |

250 |

81 |

462 |

102 |

850 |

|

61 |

257 |

82 |

475 |

103 |

875 |

|

62 |

265 |

83 |

487 |

104 |

900 |

|

63 |

272 |

84 |

500 |

105 |

925 |

|

64 |

280 |

85 |

515 |

106 |

950 |

|

65 |

290 |

86 |

530 |

107 |

975 |

|

66 |

300 |

87 |

545 |

108 |

1000 |

|

67 |

307 |

88 |

560 |

109 |

1030 |

|

68 |

315 |

89 |

580 |

110 |

1060 |

|

69 |

325 |

90 |

600 |

111 |

1090 |

|

70 |

335 |

91 |

615 |

112 |

1120 |

|

|

Top

|

Bremsen auf

Sieg eingestellt:

Ein Leitfaden zur Wartung von

Bremssystemen im Motorsport |

|

In der Welt des

Motorsports, in der jede Millisekunde zählt, ist das

Bremssystem Ihres Rennwagens ein entscheidendes Element, das

nicht nur die Sicherheit, sondern auch die

Wettbewerbsfähigkeit gewährleistet. Von der regelmäßigen

Inspektion bis zur gründlichen Wartung kann die richtige

Pflege Ihres Bremssystems Ihre Leistung auf der Rennstrecke

erheblich verbessern. Dieser Artikel bietet einen

umfassenden Überblick darüber, wie Sie die Bremsanlage Ihres

Rennwagens optimieren können, um maximale Leistung und

Sicherheit zu gewährleisten.

Die

Bedeutung der Wartung

In der Welt des

Motorsports, in der jede Sekunde zählt, spielen die

Bremssysteme nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für

die Leistung auf der Rennstrecke eine entscheidende Rolle.

Für Rallye-Fans in Deutschland, wo schnelle Abfahrten und

steile Anstiege besondere Anforderungen an die Bremsen

stellen, ist die regelmäßige Wartung der Schlüssel zum

Erfolg.

Regelmäßige Kontrolle

Der erste Schritt zu

einer zuverlässigen Bremsanlage ist, sie regelmäßig

überprüfen zu lassen. Dazu gehört die Überprüfung der

Bremsscheiben auf Verschleiß, Risse oder Verformungen.

Ebenso wichtig ist es, die Bremsbeläge, ihre Dicke und ihren

gleichmäßigen Verschleiß zu überprüfen. Abgenutzte Beläge

verringern nicht nur die Bremsleistung, sondern können auch

die Scheiben beschädigen.

Reinigung von Bauteilen

Die Sauberkeit der

Bremskomponenten ist untrennbar mit ihrer Wirksamkeit

verbunden. Schmutz, Staub und andere Fremdpartikel können

die Bremsleistung verringern und sogar zu Überhitzung

führen. Eine regelmäßige Reinigung der Bremsscheiben und

-beläge mit Spezialprodukten trägt dazu bei, sie in einem

Topzustand zu halten.

Wartung der Bremsflüssigkeit

Die Bremsflüssigkeit

ist ein wichtiger Bestandteil des Systems, der besondere

Aufmerksamkeit erfordert. Im Laufe der Zeit kann die

Flüssigkeit Feuchtigkeit aufnehmen, was ihre Siede Fähigkeit

und Wirksamkeit verringert. Die Bremsflüssigkeit sollte

entsprechend den Empfehlungen des Herstellers gewechselt

werden, um ein zuverlässiges Bremsen unter allen Bedingungen

zu gewährleisten.

Richtige Einstellung

Die Einstellung des

Bremssystems sollte sowohl auf die persönlichen Vorlieben

des Fahrers als auch auf die Strecke Bedingungen abgestimmt

sein. Dazu gehören die Anpassung des Bremsdrucks, die

Auswahl von Bremsbelägen mit unterschiedlichen Reibwerten

und die Einstellung der Bremsbalance zwischen Vorder- und

Hinterachse.

Die Analyse von Daten und Rückmeldungen

zeigt, dass sich Investitionen in hochwertige Bremssysteme

und regelmäßige Wartung durch verbesserte Leistung und

Sicherheit auszahlen. Darüber hinaus trägt der Einsatz einer

innovativen Technologie zur Belüftung der Bremsscheiben dazu

bei, die optimale Temperatur des Bremssystems

aufrechtzuerhalten, was für lange Rennen entscheidend ist.

Praktische Tipps

- Regelmäßigkeit:

Prüfen und warten Sie die Bremsen vor jedem Rennen.

- Sauberkeit:

Verwenden Sie hochwertige Produkte zur Reinigung der

Bremskomponenten.

- Achtsamkeit:

Achten Sie auf Veränderungen im Verhalten des

Bremssystems, dies könnte ein Anzeichen für Probleme

sein.

- Professionalität:

Zögern Sie nicht, für komplexe Wartungs- und

Einstellarbeiten die Hilfe von Fachleuten in Anspruch zu

nehmen.

Studien zeigen, dass

eine ordnungsgemäße Wartung der Bremsanlage die

Bremsleistung um 10-20 % verbessern kann. Eine wirksame

Kühlung der Bremsscheiben kann die Temperatur des

Bremssystems um 15-30 % senken, was die Zuverlässigkeit und

Langlebigkeit deutlich erhöht.

Optimierung der Bremsleistung von Rennwagen

Optimierung der

Leistung Die Wartung und Pflege von Motorsport-Bremssystemen

spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der

Leistung von Rennwagen. Bei der Auswahl und dem Einbau von

Hochleistungsbremsscheiben muss auf Material, Größe und

Entlüftungstechniken geachtet werden. Das Material der

Bremsscheiben reicht in der Regel von Gusseisen bis zu

Kohlenstoff-Keramik-Verbundwerkstoffen.

Karbon-Keramik-Bremsscheiben werden im Rennsport bevorzugt,

da sie leicht sind und hohen Temperaturen standhalten

können, ohne an Bremskraft zu verlieren. Diese Materialien

sorgen für eine bessere Wärmeableitung und geringeren

Verschleiß, was bei langen und intensiven Rennen

entscheidend ist.

Auch die Größe der

Bremsscheiben hat einen erheblichen Einfluss auf die

Bremsleistung. Größere Scheiben vergrößern die Bremsfläche

und erhöhen damit die Bremswirkung des Fahrzeugs. Es ist

jedoch zu bedenken, dass größere Scheiben mehr Platz im

Radkasten benötigen und das Gewicht erhöhen können, was sich

auf die Gesamtdynamik des Fahrzeugs auswirkt. Die Belüftung

der Bremsscheiben spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da

eine ausreichende Kühlung unerlässlich ist, um Überhitzung

zu vermeiden und die Bremsleistung während des gesamten

Rennens aufrechtzuerhalten. Belüftete Scheiben mit internen

Kanälen sorgen für eine effektive Kühlung, leiten die Wärme

aus dem Bremssystem ab und verringern die Wahrscheinlichkeit

von "Bremsschwund".

Bild einer Bremsscheibe bereitgestellt von

www.autoersatzteile.de

Motorsport-Experten

sind sich einig, dass die Wahl des Bremsscheibenmaterials

und der richtige Einbau einen erheblichen Einfluss auf die

Leistung eines Autos im Rennsport haben können. Experten

betonen, dass Carbon-Keramik-Bremsscheiben zwar teurer sind,

aber die beste Kombination aus Leichtigkeit, Haltbarkeit und

Bremsleistung bieten.

Das Bremssystem Ihres

Rennwagens in optimalem Zustand zu halten, verbessert nicht

nur Ihr Zusammenspiel mit dem Auto auf der Strecke, sondern

ist ein Schlüsselfaktor für Ihre Sicherheit und Ihren Erfolg

im Wettbewerb. Wenn Sie Zeit und Ressourcen in die

regelmäßige Wartung und Verbesserung der Bremsen

investieren, verbessern Sie nicht nur Ihre Leistung, sondern

unterstreichen auch Ihr Engagement für höchste

Sicherheitsstandards und Professionalität im Motorsport.

Denken Sie daran, dass ein gut abgestimmtes Bremssystem

nicht nur der Schlüssel zum Erfolg auf der Rennstrecke ist,

sondern auch zu Ihrer Sicherheit in jeder Kurve.

|

|

Top

|

|

Theorie rund um die

Reifenhaftung |

Die Coulombsche

Festkörperreibung

unterscheidet zwei

Zustände: Haftreibung und Gleitreibung, wobei die

Haftreibung immer größer als die Gleitreibung ist. Die

Reibungszahl µ ist als Proportionalitätskonstante

zwischen der Reibungskraft und der Normalkraft

definiert, also: FR=µFN

Auf einer schiefen Ebene stellt das µ der Haftreibung

daher grade den Tangens des Winkels dar, bei dem ein

Klotz zu rutschen beginnt. Verringert man darauf hin den

Winkel so ergibt sich das µ der Gleitreibung grade aus

dem Tangens des Winkels, bei dem der Klotz wieder stehen

bleibt. Der Tangens kann mathematisch Werte zwischen

-unendlich und +unendlich annehmen, wobei physikalisch

nur positive Werte sinnvoll sind (sonst wäre die

Energieerhaltung verletzt). Daher kann der Reibwert µ

Werte zwischen 0 und +unendlich annehmen. Eine Grenze

bei 1 (Winkel 45°) ist unsinnig und wird von vielen

Materialen überschritten (z.B. Alu/Alu 1.05,

Nickel/Nickel 5.0, etc.). Bei Alu/Alu liegt sogar die

Gleitreibung bei 1.04.

Die Festkörperreibung hat folgende Eigenschaften:

- Haftreibung >

Gleitreibung

- Die Reibkraft ist nur

von der Normalkraft abhängig, nicht von der

Auflagefläche

- Die Gleitreibung ist

geschwindigkeitsunabhängig

|

Gummireibung

Gummi ist kein

Festkörper, sondern eher eine sehr viskose (zähe)

Flüssigkeit. Daher gilt die Festkörperreibung nicht.

Trotzdem kann man natürlich einen Proportionalitätswert

definieren, der auch als Reibbeiwert bezeichnet wird.

Dieser ist aber nicht mehr konstant, sondern hängt von

sehr vielen Faktoren ab. Z.B. gehen Normaldruck,

Auflagefläche, Temperatur, Geschwindigkeit und einiges

mehr in die Reibung ein. Die Gummireibung setzt sich aus

vier Einzelkomponenten zusammen:

- Adhäsionsreibung

beschreibt die molekularen Anziehungskräfte zwischen

Reibpartnern. Sie stellt auf trockener Fahrbahn den

dominierenden Teil dar und ist vor allem von der

Auflagefläche und den Materialeigenschaften

abhängig.

- Hysteresereibung

beschreibt die Dämpfungsverluste durch Deformation

auf rauhen Fahrbahnen. Sie ist von den

viskoelastischen Eigenschaften des Gummis, der

Oberflächenbeschaffenheit und der Geschwindigkeit

abhängig.

- Der viskose

Reibkraftanteil beschreibt die Scherung eines

Zwischenmediums, wie z.B. einem Wasserfilm auf

nasser Fahrbahn.

- Der

Kohäsionsreibverlust stellt den Energieaufwand

zur Erzeugung neuer Oberflächen (Abrieb) dar.

Die Adhäsionskomponente ist direkt proportional zu

effektiven Berührungsfläche, die durch die Hysterese des

Reifengummis jedoch verringert wird. Der Hystereseanteil

hat noch einen weiteren Effekt, er bestimmt nämlich über

die viskoelastischen Eigenschaften des Gummis die

Kontakttiefe des Reifens und damit wiederum die

Kontaktoberfläche:

Aufgrund der Federungs- und Dämpfungseigenschaften des

Gummis nimmt die Kontakttiefe mit steigender

Geschwindigkeit nichtlinear ab. Daher nimmt auch die

Reibung mit der Geschwindigkeit ab!

Der steile Anstieg bei

wenig Schlupf ist durch die Längssteifigkeit des Reifens

bedingt. Man bezeichnet es als Deformationsschlupf.

Noch vor Erreichen des Maximums kommen bereits

Gleitanteile dazu, die dann die rückwärtige Flanke

maßgeblich bestimmen. Bei 100% Schlupf ist dann der

komplette Reifen im Gleiten.

T. Bachmann kam aufgrund seiner Messungen zu folgendem

Fazit:

"Die

Untersuchung der Interaktionen im Prozess der Reibung

zwischen Reifen und Fahrbahn liefert folgende

Ergebnisse:

- Nur mit Hilfe der

Kontaktverhältnisse zwischen Reifen und Fahrbahn

lässt sich der Prozess der Reibung als Resultat der

Überlagerung der beiden Effekte Adhäsion und

Hysterese interpretieren. Für die Adhäsion ist die

tatsächliche Kontaktfläche A zwischen Reifengummi

und Oberfläche entscheidend; für die Hysterese das

durch die Fahrbahnrauhigkeiten verformte

Gummivolumen Q.

- Der Traganteil zwischen

Reifengummi und Oberfläche beträgt meist zwischen 10

und 25%. Der Kontakt ist dabei nicht flächig,

sondern nur punktuell ausgebildet, was zu lokalen

Drucküberhöhungen mit Drücken an den Kontaktstellen

zwischen 100 und 700 N/cm2 führt.

- Die Kontakttiefen als Maß für

das Eindringen der Rauhigkeitsspitzen in den Reifen

bewegen sich zwischen 0,4 und 1,6mm auf realen

Fahrbahnen unter Standardbedingungen.

- Sowohl die tatsächliche

Kontaktfläche A als auch das verformte Gummivolumen

Q hängen über die Kontaktmechanismen von der

Fahrgeschwindigkeit ab und beeinflussen so die Höhe

des Reibwerts über der Geschwindigkeit.

- Der Steilaufstieg der

Reibwert-Schlupf-Kurve wird ausschließlich bestimmt

durch Reifeneigenschaften wie die Längssteife und

die viskoelastischen Materialeigenschaften der

Laufstreifenmischung. Er repräsentiert die

Kraft-Verformungskennlinie des Reifens.

- In diesem Bereich dominiert

der Deformationsschlupfanteil am Gesamtschlupf. Mit

weiter ansteigender Kraft kommen Gleitanteile am

Gesamtschlupf hinzu. Im Reibwertmaximum befinden

sich etwa 3/4 aller Anteile des Reifenlatsches lokal

schon im Gleiten.

- Ein Absinken des

Reibwertmaximums durch Reduktion der zwischen Reifen

und Fahrbahn übertragbaren Kräfte bedingt auch ein

Absinken des Schlupfwerts, bei dem das

Reibwertmaximum auftritt.

- Ein Zwischenmedium hat den

mit Abstand größten Einfluss und betont andere

Parameter in ihrer Auswirkung auf den Reibwert.

Reifen- und Fahrbahnparameter haben geringeren

Einfluss und überlagern sich gegenseitig.

- Das Verhältnis von

Reibwertmaxima zu Blockierreibwert bleibt für einen

Reifen und eine Oberfläche z.B. bei einer Variation

der Profiltiefe gleich.

- Eine Veränderung der

viskoelastischen Materialeigenschaften der

Laufstreifenmischung durch Variation von Füllstoff,

Füllgrad und Art der Polymerisation verändert zwar

die absolute Höhe der Reibwert-Schlupf-Kurve, nicht

aber deren Lage auf der Schlupfachse.

- Die Kombination eines hohen

Anteils des Füllstoffs Silica mit durch

Lösungspolymerisation hergestellten SBR-Kautschuken

verspricht generell ein hohes Reibwertniveau.

- Oberflächen mit niedrigem

Reibwertniveau bewerten Mischungsunterschiede von

Reifen eher weniger als Fahrbahnen mit hohem

Reibwertniveau.

- Das Gleitreibverhalten von

Gummiproben verschiedener Mischungen wird auf rauhen

Oberflächen stärker differenziert als auf glatten,

Dagegen ist der Abfall der Gleitreibwerte mit

wachsender Geschwindigkeit auf einer glatten

Oberfläche stärker als auf einer rauhen.

- Zwischen den viskoelastischen

Kenngrößen verschiedener Laufstreifenmischungen

(Verlusttangens "tan d" und Verlustmodul M

Scherbeanspruchung G) und dem Gleitverhalten einer

Gummiprobe auf einer rauhen Oberfläche bei niedriger

Geschwindigkeit besteht eine eindeutige Korrelation.

- Auch zwischen den auf

trockener Fahrbahn gemessenen Reibwertmaxima von

Reifen derselben Mischung und der viskoelastischen

Kenngröße "tan d" lässt sich eine klare Beziehung

herstellen. Daraus kann geschlossen werden, dass wie

in der vereinheitlichten Gummireibungstheorie

postuliert die Höhe von Adhäsions- und

Hysteresekomponente von derselben viskoelastischen

Eigenschaft des Reifengummis abhängt.

- Profiltiefe und

Reifeninnendruck haben bei niedrigen

Geschwindigkeiten eher geringen Einfluss auf den

Reibwert. Auf aus Glaskugeln gebildeten

Modelloberflächen hängt der mit einem Reifen

gemessene Maximalreibwert bei Nässe vom verdrängten

Gummivolumen und der tatsächlichen Kontaktfläche ab.

- Für einzelne Typen von

Oberflächen lässt sich das Reibverhalten auf nasser

Fahrbahn mit einfachen Mechanismen zur

Kraftübertragung erklären. Für alle in der Realität

gemessenen Fahrbahntexturen lassen sich keine klaren

Abhängigkeiten angeben, doch ist für verschiedene

Fahrbahnbeläge die Angabe von Streubändem möglich.

- Während die Variation von

Reifenparametern keine Auswirkung auf die Form der

Reibwert-Schlupf-Kurve hat, verändern

Fahrbahnparameter das Aussehen der

Reibwert-Schlupf-Kurve.

- Der Abfall der Reibwerte mit

steigender Geschwindigkeit lässt sich mit dem

negativen Gradienten des

Verlustmodul-Frequenz-Verlaufs erklären.

- Für drei Oberflächen wurden

Geschwindigkeits-Schlupf-Kennfelder des Reibwerts

für die trockene und nasse Fahrbahn erstellt, deren

Verlauf sich mit der vereinheitlichten

Gummireibungstheorie begründen lässt. Der Verlauf

der dreidimensionalen Diagramme ist das Ergebnis der

Überlagerung der Parameter im Prozess der Reibung.

- Die Interaktion der vier

Parametergruppen kann nur über die am

Kraftübertragungsprozess beteiligten Mechanismen

interpretiert werden."

|

Wie sieht's in der

Praxis aus

Und nun meine

Interpretation des Verhaltens:

Während der normalen Fahrt bewegt man sich immer im

steilen Anstieg der Schlupfkurve. Der Reifen baut genau

soviel Schlupf auf, wie er für die Kraftübertragung an

Reibung benötigt. Möchte man z.B. in 4 Sekunden von 0

auf 100km/h beschleunigen, so benötigt der Reifen eine

Reibung von 0,7. Er wird daher auf trockenem Asphalt

etwa 4% Schlupf haben, auf Kopfsteinpflaster jedoch rund

12%. Obwohl in beiden Fällen das Reibmaximum noch nicht

überschritten ist, wird man als Fahrer auf dem

Kopfsteinpflaster ein schmierigeres Gefühl bekommen.

Möchte man nun stärker beschleunigen, bremsen oder

schräger um die Kurve fahren, nähert man sich immer

weiter dem Maximum der Kurve. Wenn man dieses

überschreitet, schmiert der Reifen weg und "rutscht" auf

der Kurve in Richtung des 100% Schlupfes. Je steiler die

Kurve in diesem Bereich abfällt, desto plötzlicher und

unkontrollierbarer schmiert der Reifen weg. Auf nassem

Kopfsteinpflaster lassen sich die Drifts daher leichter

beherrschen und die Haftgrenze erfahren, als auf nassem

Asphalt. Allerdings rät die insgesamt niedrigere Haftung

zu einen entsprechend vorsichtigem Umgang mit dem Gas.

|

Schlussbemerkung

- Alle Theorie

ist grau

Reifen haften nur gut, wenn

sie warm sind und Bodenkontakt haben.

Wie gut der Reifen seine Betriebstemperatur erreicht,

hängt im wesentlichen von den Umgebungsbedingungen und

dem Luftdruck im Reifen ab.

Für den Bodenkontakt sind ebenfalls Reifenluftdruck und

die korrekte Einstellung der Feder- und

Dämpfungselemente von entscheidendem Einfluss. Der

Luftdruck beeinflusst nämlich stark die

Dämpfungseigenschaften des Reifens.

Keine Straße ist eben! Es gibt überall und immer Wellen,

denen das Rad möglichst folgen sollte. Das kann es aber

nur, wenn Federung und Dämpfung korrekt abgestimmt sind.

|

Literatur

- Thomas Bachmann:

"Wechselwirkung im Prozess der Reibung zwischen Reifen

und Fahrbahn"

VDI-Verlag 1998, ISBN 3-18-336012-8

|

|

Top

|

|

Die Entwicklung der Turbolader im

Motorsport ein historischer und praktischer

Leitfaden |

|

Turbolader sind aus dem Rennsport nicht

wegzudenken, und ihre Geschichte und Entwicklung haben einen

großen Beitrag zum Motorsport geleistet. Ihr historischer

Einfluss auf den Rennsport kann gar nicht hoch genug

eingeschätzt werden. Mitte des 20. Jahrhunderts setzten sich

Turbolader erstmals durch und sorgten für eine echte

Revolution im Motorsport. Sie wurden zu einem

Schlüsselfaktor für die Erhöhung der Leistung von Rennwagen,

ohne deren Hubraum zu vergrößern. Dies verbesserte die

Dynamik der Fahrzeuge und machte die Rennen für die

Zuschauer spannender.

Einer der gsten Momente in der

Geschichte der Turbolader war ihre Einführung in der Formel

1 in den 1960er Jahren. Dieser Schritt führte zu einer

radikalen Steigerung der Geschwindigkeit und Leistung der

Autos. Die Turboaufladung wurde zur Norm im Rennsport und

die Teams begannen, um die Führung in diesem Bereich zu

konkurrieren. Die technischen Fortschritte bei der Aufladung

und ihrem Management ermöglichten es den Motoren, ihr

Potenzial zu maximieren und auf der Rennstrecke

beeindruckende Ergebnisse zu erzielen.

Mit dem technologischen Fortschritt

wurden die Turbolader immer effizienter und zuverlässiger.

Die heutigen Modelle sind mit fortschrittlichen

Steuerungssystemen ausgestattet und werden aus hochwertigen

Materialien hergestellt. Viele Autohersteller bauen

Turbolader in die Rennversionen ihrer Fahrzeuge ein, um sie

auf der Rennstrecke wettbewerbsfähiger zu machen.

Ein praktischer Leitfaden für den

Einbau eines Turboladers beginnt mit der Auswahl des

richtigen Modells unter Berücksichtigung der Besonderheiten

Ihres Fahrzeugs. Einer der bekanntesten und zuverlässigsten

Hersteller von Turboladern ist Garrett. Seine Modelle sind

von hoher Qualität und Leistung, was sie beim Auto

Enthusiasten und Rennteams beliebt macht.

Bild von einem Garrett

Turbolader bereitgestellt von autoteiledirekt.de

Nach der Auswahl eines Turboladers

sollten Sie sich mit dem Einbau befassen. Dies kann eine

komplexe Aufgabe sein, die Erfahrung und mechanische

Kenntnisse erfordert. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu

schwerwiegenden Problemen mit dem Auto führen, daher ist es

ratsam, einen Fachmann zu Rate zu ziehen oder einen

qualifizierten Techniker zur Hand zu haben. Jedes Teil muss

ordnungsgemäß verkabelt und fest angebracht werden, um

spätere Pannen zu vermeiden.

Nach dem Einbau des Turboladers ist das

Tuning der nächste wichtige Schritt. Die Optimierung des

Ladedrucks, die Einstellungen des Reglers und andere

Parameter müssen richtig abgestimmt werden, um maximale

Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Das Tuning ist ein

Prozess, der auch Wissen und Erfahrung erfordert, daher

sollten Sie nicht zögern, einen Experten zu Rate zu ziehen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass

Turbolader aus der Welt des Motorsports nicht wegzudenken

sind. Ihre historische Entwicklung und ihre technischen

Fortschritte haben den Rennsport für die Zuschauer

interessanter und spannender gemacht. Wenn Sie planen, einen

Turbolader in Ihr Auto einzubauen, denken Sie daran, wie

wichtig die richtige Auswahl, Installation und Abstimmung

ist, um höchste Leistung und Sicherheit auf der Rennstrecke

zu erreichen.

|

|

|

|

|

|